近日,南方科技大学机械与能源工程系副教授王宏强团队和香港中文大学电子工程系教授任洪亮团队合作在机器人领域顶级期刊之一IEEE Transactions on Robotics (T-Ro)上以“Augment Laminar Jamming Variable Stiffness Through Electroadhesion and Vacuum Actuation”为题发表了一篇关于混合驱动变刚度及其建模的研究论文。

变刚度机制已在软体机器人和医疗领域展现出多功能应用,例如柔性抓手、可穿戴设备、助力外骨骼等。然而受到单一驱动方式在外部气压、材料电学特性、驱动源功率等方面的限制,现有的变刚度装置不能兼顾或显著改善其关键评价指标。更重要的是,变刚度结构本身复杂的非线性力学行为尚未得到全面且准确的理论解释,从而进一步限制了其在机器人领域更广泛的应用。

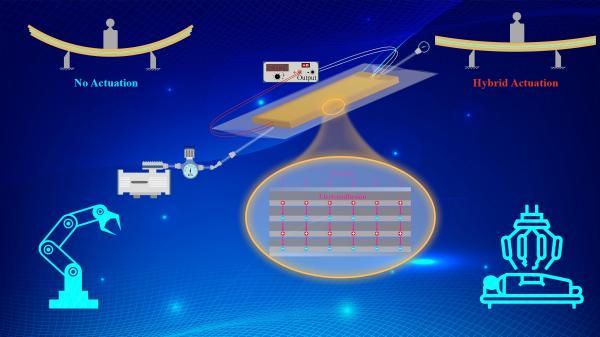

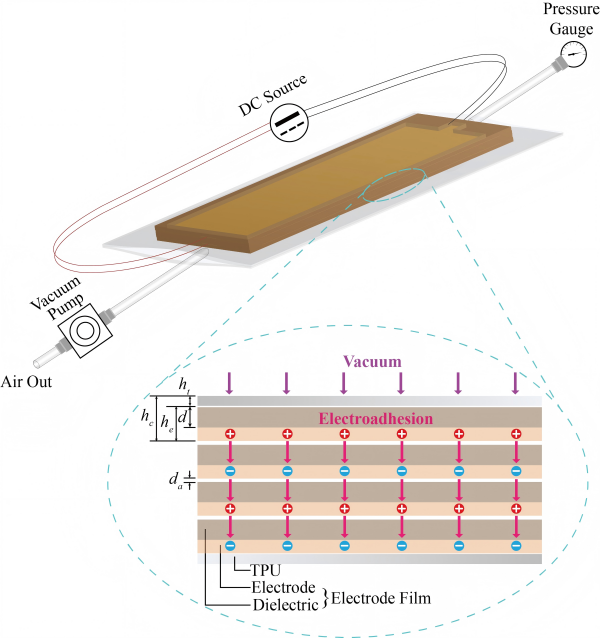

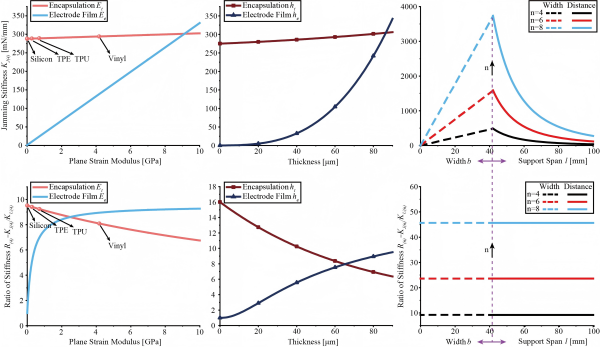

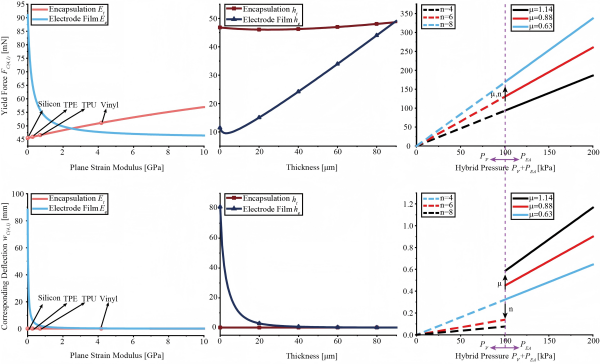

因此,针对上述难点,王宏强课题组提出了一种静电吸附和负压相结合的混合驱动式层干扰变刚度结构(图1)。通过堆叠和封装电极薄膜,十层结构(重量<5克,厚度<1毫米)可实现高达75倍的刚度变化。研究人员基于前面的理论工作,通过分析层间滑移行为,建立了完整的力学模型并将其推广至一般形式。该模型不仅适用于不同驱动方式,并且解释和界定了层干扰结构的线性与非线性行为。基于该模型,研究人员从材料、尺寸、驱动三方面对结构的刚度(图2a)和力学性能(图2b)优化进行了全面的参数分析。

图1 基于混合驱动的层干扰变刚度结构示意图

(a)

(b)

图2 基于模型的(a)刚度和(b)力学性能参数分析

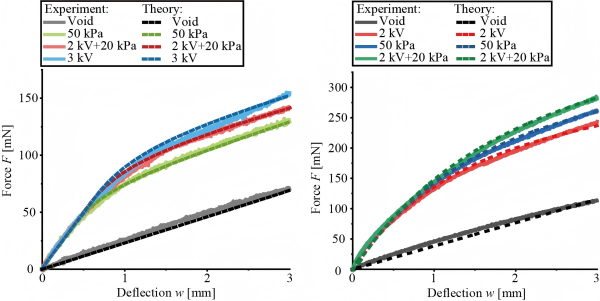

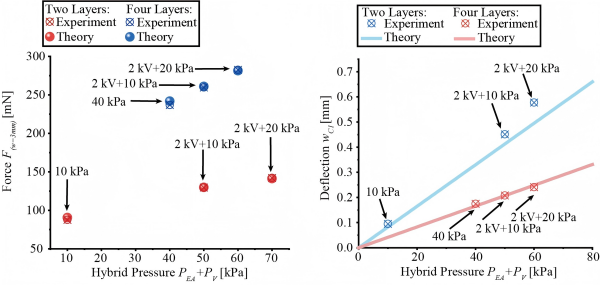

在该研究中,通过三点弯曲实验对该结构在不同层数和驱动方式下进行性能表征,理论模型很好地预测了实验结果表现出的力学行为(图3a)并计算出了兴趣点的力与形变结果(图3b)。在混合驱动下,结构的力学性能指标相比单一驱动得到了27%-36%的不同程度的提高,并且展现出了快速的响应速度(5毫秒)和超低的工作能耗(140毫瓦)。实验结果充分体现了基于混合驱动的层干扰变刚度机制相对于其他单一驱动的变刚度技术的显著优势,并初步表现出了静电场与负压场的相互促进作用。

(a)

(b)

图3 混合驱动变刚度结构性能测试(a)两层及四层结构力学行为及刚度表征 (b) 力与形变指标的理论及实验验证

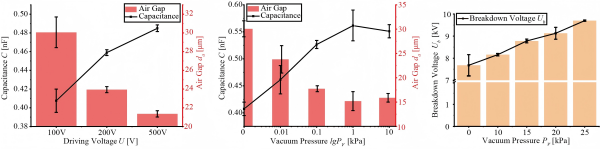

为了进一步探究在混合驱动下负压-静电场的耦合关系及其对变刚度结构性能改善的协同作用,研究通过实验表征了静电与负压驱动分别对层间空气间隙的影响,并发现了随着负压分量的提高,结构的静电吸附可施加的最大电压也随之提高(图4)。因此,由于单一负压驱动和静电驱动方式的理论刚度分别受限于一个大气压和介电材料击穿场强,该研究提出的负压-静电混合驱动方式不仅突破了外部大气压的极限,同时也将击穿电压指标提升了23%。实验结果初步揭示了驱动耦合场的内在关系。

图4 负压-静电场的耦合关系及其协同作用

南方科技大学机械与能源工程系访问学者陈成为论文第一作者,合作者为任洪亮,通讯作者为王宏强,南科大为论文第一单位。该项目由国家重点研发计划项目、国家自然科学基金、广东省自然科学基金等资助。

内容转载于南科大官网: https://newshub.sustech.edu.cn/html/202502/46131.html